Medizinische Leistungen sollen aus einem Topf finanziert werden, egal, ob ambulant oder im Spital. Tönt gut, kommt aber schlecht. Vor allem für die Prämienzahlenden und die Pflegenden. Darum haben die Gewerkschaften das Referendum ergriffen.

KEIN GUTES MITTEL: Bei der Efas profitieren höchstens die Krankenkassen, nicht so die Kranken und Pflegenden. (Foto: Keystone)

Efas. Das Kürzel tönt wie jenes eines Raumfahrtprogramms. Doch die «einheitliche Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen» jagt keine Raketen ins All, sondern die Krankenkassenprämien durch die Decke und die Arbeitsbedingungen des Gesundheitspersonals noch tiefer in den Keller. 14 lange Jahre haben Verwaltung und Parlament an der Fassung rumgedoktert, der National- und Ständerat kurz vor Weihnachten in den Schlussabstimmungen zustimmten. Und damit eindrücklich bewiesen, dass eben längst nicht alles gut wird, was lange währt.

WIE ALLES BEGANN

Am Anfang stand Ruth Humbel. Die Aargauerin vertrat während 20 Jahren die CVP (heute: Die Mitte) und die Krankenkassen (mit zeitweise über 20 einschlägigen Nebenjöbli) im Nationalrat.

REICHE REICHER MACHEN: Ruth Humbel politisierte vor allem im Interesse der Krankenkassen. (Foto: Keystone)

2009 reichte sie eine Motion mit dem Titel «Finanzierung der Gesundheitsleistungen aus einer Hand. Einführung des Monismus» ein. 14 Jahre später verabschiedete das Parlament im Dezember eine Vorlage, ob der sich die Krankenkassen-Manager die Hände reiben können.

DER HINTERGRUND

Heute werden medizinische Behandlungen mit Spitalübernachtung zu mindestens 55 Prozent von den Kantonen bezahlt, die Krankenkassen übernehmen 45 Prozent der Kosten. Für ambulante Behandlungen bei Hausärztinnen, Spezialisten oder im Spitalambulatorium kommen die Krankenkassen allein auf – abzüglich Franchisen und Selbstbehalte der Versicherten. Darum haben Krankenkassen ein Interesse, Patientinnen und Patienten ins Spital zu schicken – der Kanton übernimmt dann den grösseren Teil der Kosten. Konkret: Solange eine ambulant durchgeführte Operation mehr kostet als 45 Prozent einer medizinisch gleichwertigen stationären Behandlung, haben die Krankenversicherer finanziell keinen Grund, auf eine medizinisch gleichwertige, zu Vollkosten gerechnete, aber günstigere ambulante Variante zu setzen.

VERSICHERTE BLECHEN …

Die Idee, ambulante und stationäre Leistungen aus einem gemeinsamen Topf zu finanzieren und damit bei beiden den gleichen Verteilschlüssel anzuwenden, ist grundsätzlich eine gute. Allerdings schaute die Krankenkassenlobby in den vergangenen 14 Jahren gut darauf, dass vor allem ihr Geschäft floriert. Bereits 2021 brachte es der damalige SP-Ständerat und frühere SGB-Präsident Paul Rechsteiner in der Debatte so auf den Punkt: Efas ist «ein Projekt der Versicherer. Bezahlen müssen aber die Versicherten, sei es mit Prämien oder sei es mit Steuern.» Daran hat sich in den folgenden parlamentarischen Runden nichts geändert, im Gegenteil.

… KASSEN KASSIEREN MILLIARDEN

Die jetzt vorliegende Fassung von Efas sieht vor, dass die Kantone ihre 11 Milliarden Franken, die sie heute für Spitäler ausgeben, an die Krankenkassen überweisen. Diese dürften das Geld dann nach eigenem Gusto weiterverteilen. Die Kassen würden künftig also anstelle der demokratisch legitimierten Kantone befehlen. Mehr noch, diese dürften nicht einmal Leistungsaufträge formulieren, wie es sonst überall im Service public der Fall ist. Verkürzt heisst das: Efas ist nichts weniger als eine Teilprivatisierung der Grundversicherung. Gleichzeitig soll nach einer Übergangsfrist auch die Langzeitpflege in die Efas aufgenommen werden. Die heute gesetzlich geregelte Prämiendeckelung, also eine Obergrenze für den Prämienanteil, würde aufgehoben – und damit auch die Verantwortung der Kantone für die Übernahme der Restkosten.

EINBEZUG DER PFLEGE

Damit steigt der Anteil von Prämiengeldern an den Pflegekosten ausgerechnet beim am stärksten wachsenden Bereich des Gesundheitswesens. Das hängt damit zusammen, dass wir alle älter werden und dadurch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass wir irgendwann in unserem Leben in irgendeiner Form auf Pflege angewiesen sind. In den kommenden 15 Jahren wird die Anzahl der über 65jährigen in der Schweiz um 52 Prozent zunehmen, die Anzahl der über 80jährigen wird um 88 Prozent steigen. Die Berechnungen des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums (Obsan) gehen davon aus, dass es 54 000 neue Pflegeheimbetten in etwa 900 zusätzlichen Pflegeheimen brauchen wird.

Bei der von Efas vorgesehenen Art der Finanzierung braucht es einen neuen Pflegetarif: Um die durch Efas provozierte Prämienexplosion wenigstens ein bisschen eindämmen zu können, müsste er so tief angesetzt werden, dass der Druck auf die Pflegenden und auf die Qualität noch mehr steigen würde (siehe Interview unten).

Die Gewerkschaften haben in den vergangenen Jahren immer angekündigt, dass sie gegen die Scheinreform mit enormem Schadenspotential kämpfen werden. Der VPOD sammelt jetzt Unterschriften für das Referendum, zum Bogen geht’s hier: https://rebrand.ly/efas-ref.

Unia-Pflegeexperte Samuel Burri: «Efas ist gefährlich»

work: Samuel Burri*, künftig sollen medizinische Eingriffe aus einem Topf und nach dem gleichen Verteilschlüssel bezahlt werden, egal ob sie stationär oder ambulant stattfinden. Das tönt doch vernünftig!

Samuel Burri: Die Verlagerung von stationärer zu ambulanter Behandlung ist grundsätzlich begrüssenswert. Doch der Weg, den Efas vorsieht, ist gefährlich.

Wie meinen Sie das konkret?

Sie gibt erstens den Krankenkassen mehr Macht. Die Erhöhung der Beiträge der Krankenkassen an die stationäre Pflege bedeutet nichts anderes, als dass die unsozialen Kopfprämien in der Krankenkasse noch mehr steigen werden. Um diese weitere Prämienexplosion einzudämmen, werden die Krankenkasse auf die Pflegetarife Druck machen. Dumping-Tarife gehen auf Kosten der pflegerischen Qualität und der Arbeitsbedingungen der Pflegenden.

Und die sind bereits heute teilweise prekär.

Im November 2023 waren im gesamten Gesundheitswesen über 15 000 Stellen ausgeschrieben, davon ein erheblicher Teil in der Langzeitpflege. Obwohl der Bedarf und die Pflegeleistungen steigen, nimmt die Anzahl Beschäftigter in Alters- und Pflegeheimen ab. Grund dafür ist ein Teufelskreis von schwierigen Arbeitsbedingungen, die zu erhöhten Krankheitsausfällen und Berufsausstiegen führen, die wiederum den Personalmangel verschärfen und den Druck auf das bestehende Personal erhöhen. Diese Abwärtsspirale ist die Folge der aktuellen Unterfinanzierung der Heime mit der Absicht das Kostenwachstum einzudämmen.

Wo sehen Sie den Ausweg?

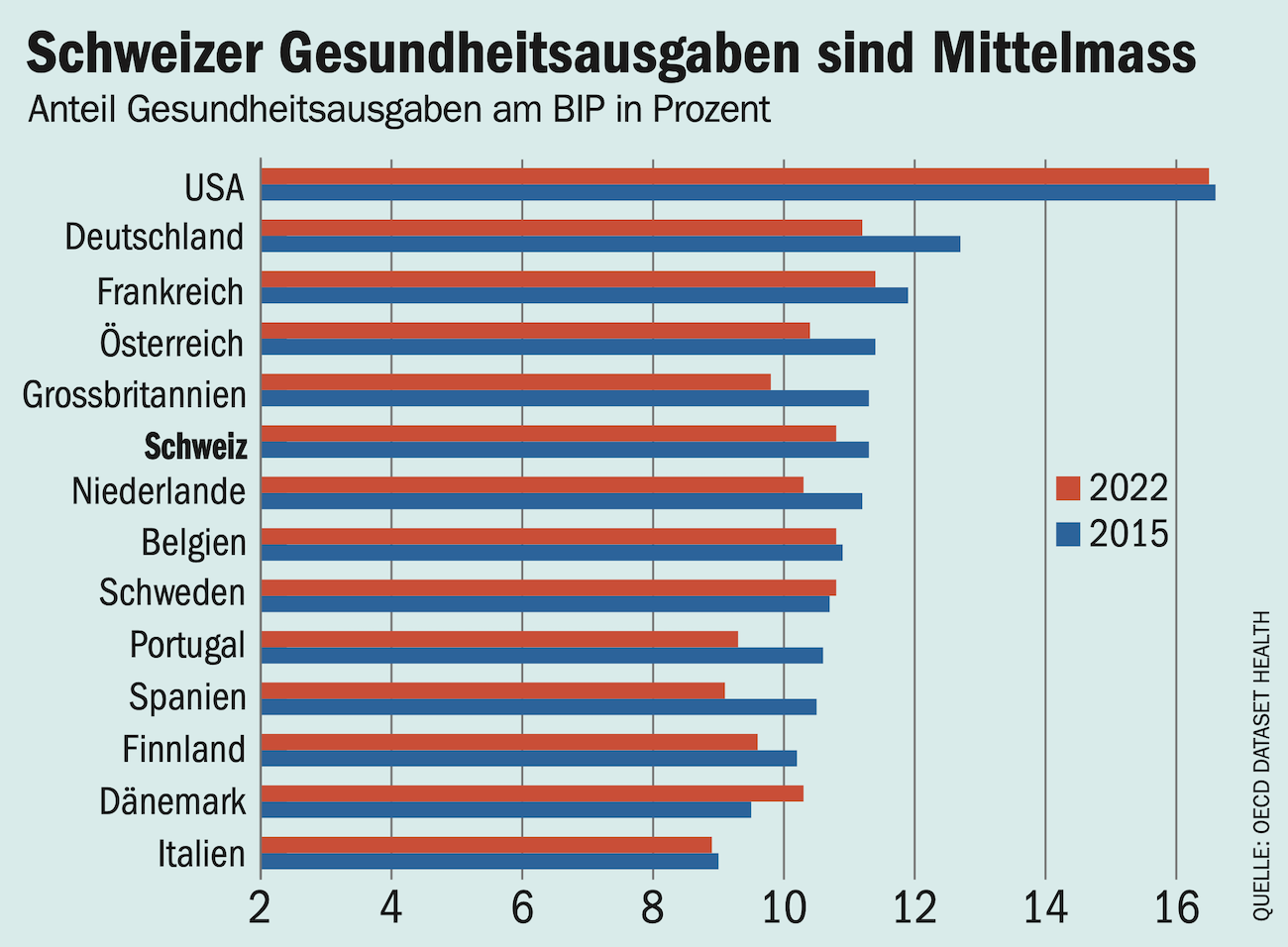

Kostenmindernde Massnahmen haben bis jetzt immer bloss dazu geführt, dass immer weniger Personal unter immer schlechteren Bedingungen immer mehr Betagte und Kranke pflegen muss. Aufgrund der unsozialen Verteilung der Gesundheitskosten über Kopfprämien, wird es nicht möglich sein, das Kostenwachstum in der Langzeitpflege weiter über die Krankenkassen zu finanzieren. Die Prämien sind bereits heute für immer mehr Haushalte kaum oder nicht mehr zu stemmen. Es braucht stattdessen eine stärkere Finanzierung durch die öffentliche Hand. Nur diese gewährleistet aufgrund der Steuerprogression eine gerechte gesellschaftliche Verteilung der Pflegekosten. Efas führt in die gegenteilige Richtung.

*Samuel Burri ist Co-Leiter (Langzeit-)Pflege und Betreuung bei der Unia