Der Krieg in der Ukraine könne nur verstanden werden, wenn man sich anschaue, auf welche Weise «der Westen» Osteuropa nach dem Fall der Mauer ökonomisch schlecht beraten habe. So die hochspannende Analyse von Ökonomin Spiecker und Ökonom Flassbeck.

IN FLAMMEN: Eine russische Rakete trifft eine Gasleitung in der nordostukrainischen Stadt Charkiw,

der zweitgrössten Stadt des Landes. (Foto: Eddy van Wessel)

Das Ergebnis sind eine grosse Anzahl von Staaten, die heute nur deswegen nicht zu den gescheiterten Staaten gezählt werden, weil sie im Gefolge der Öffnung aller Märkte in der Lage waren, ihre Rohstoffe zu verschleudern. Damit und mit absurden Privatisierungsversuchen, die der Westen orchestriert hat, wurde einer Oligarchie der Weg geebnet, (…) die sich jedoch als fatal für die Entwicklungschancen der Länder erwies.

Hinzu kam, dass genau diese oligarchischen Strukturen jeden Weg in eine funktionierende Demokratie von vornherein verstellten, weil nur Regime, die sich mit den Oligarchen arrangierten, von diesen zugelassen wurden. Das will man allerdings bis heute im Westen nicht zur Kenntnis nehmen. Man hat bis vor wenigen Tagen ja gerne Handel mit den Firmen der Oligarchen getrieben und ihnen unsere Luxusgüter verkauft.

Frustration und enttäuschte Hoffnungen betreffen nicht nur die politischen Beziehungen zwischen Ost und West. Noch schlimmer ist es, dass der Osten sich kollektiv ökonomisch verkauft fühlt, aber vor allem viele kleinere Länder immer noch glauben, es gebe den einfachen Ausweg aus ihrer Misere, die da heisst, Anschluss an den Westen. Dass der Westen nie ein Konzept für Integration und Entwicklung hatte und bis heute nicht hat, können viele immer noch nicht glauben.

Mit den absurden Privatisierungsversuchen, die der Westen orchestriert hat, wurde einer Oligarchie der Weg geebnet …

DIE MAUER IN DEN KÖPFEN

Als vor dreissig Jahren die Mauer aus Stein in Deutschland fiel, blieben die Mauern in den Köpfen vieler Politikerinnen und Ökonomen im Westen leider stehen. Drei Jahrzehnte verstrichen weitgehend ungenutzt, wenn man sich den ökonomischen Abstand anschaut, den die meisten europäischen Regionen, die östlich der Elbe liegen, zum «goldenen» Westen haben. Das beginnt bereits in Ostdeutschland, wo trotz des sofortigen vollständigen Anschlusses an das Wirtschaftswunderland und ungeheurer «Aufbauhilfen» auch heute noch die Wirtschaft weit zurückhängt und grosse Teile der Bevölkerung zu Recht den Eindruck haben, nicht wirklich dazuzugehören. Je weiter man nach Osten geht, umso schlimmer wird es.

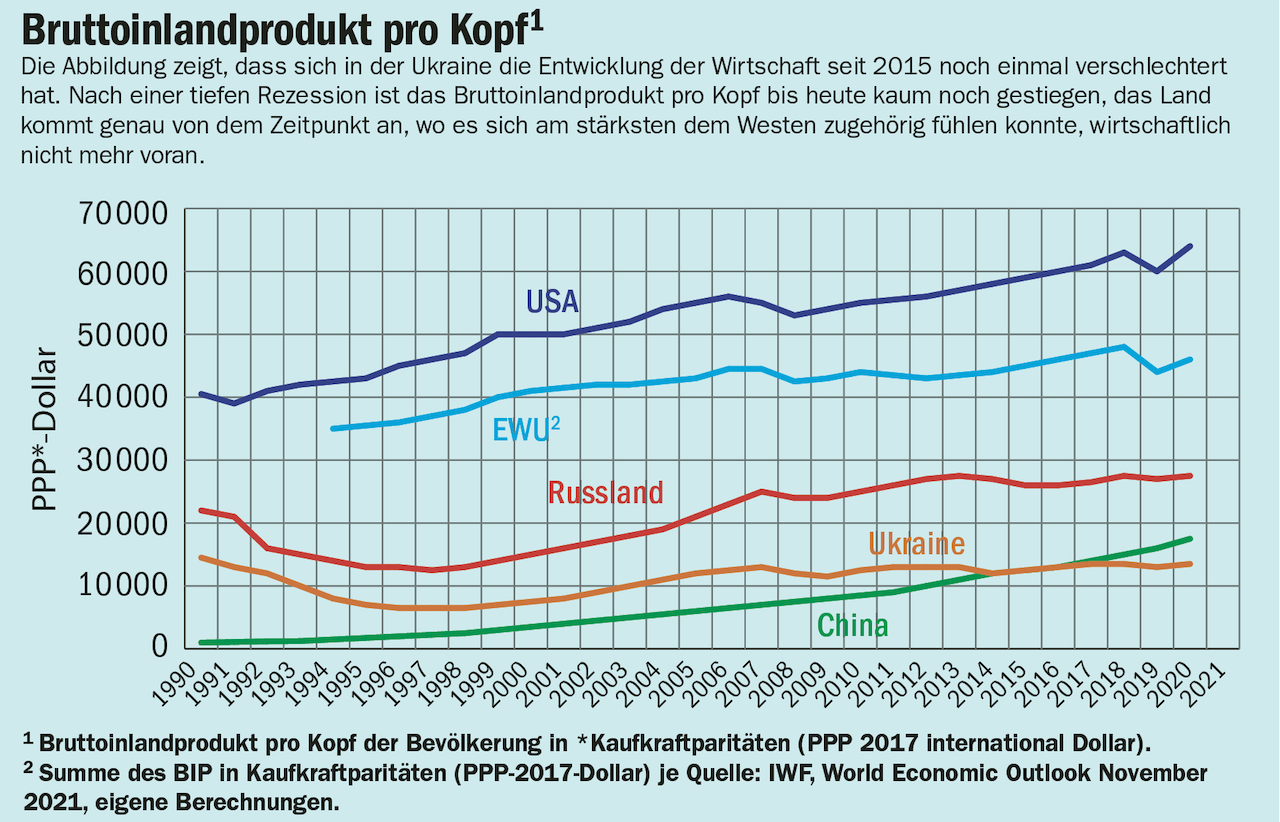

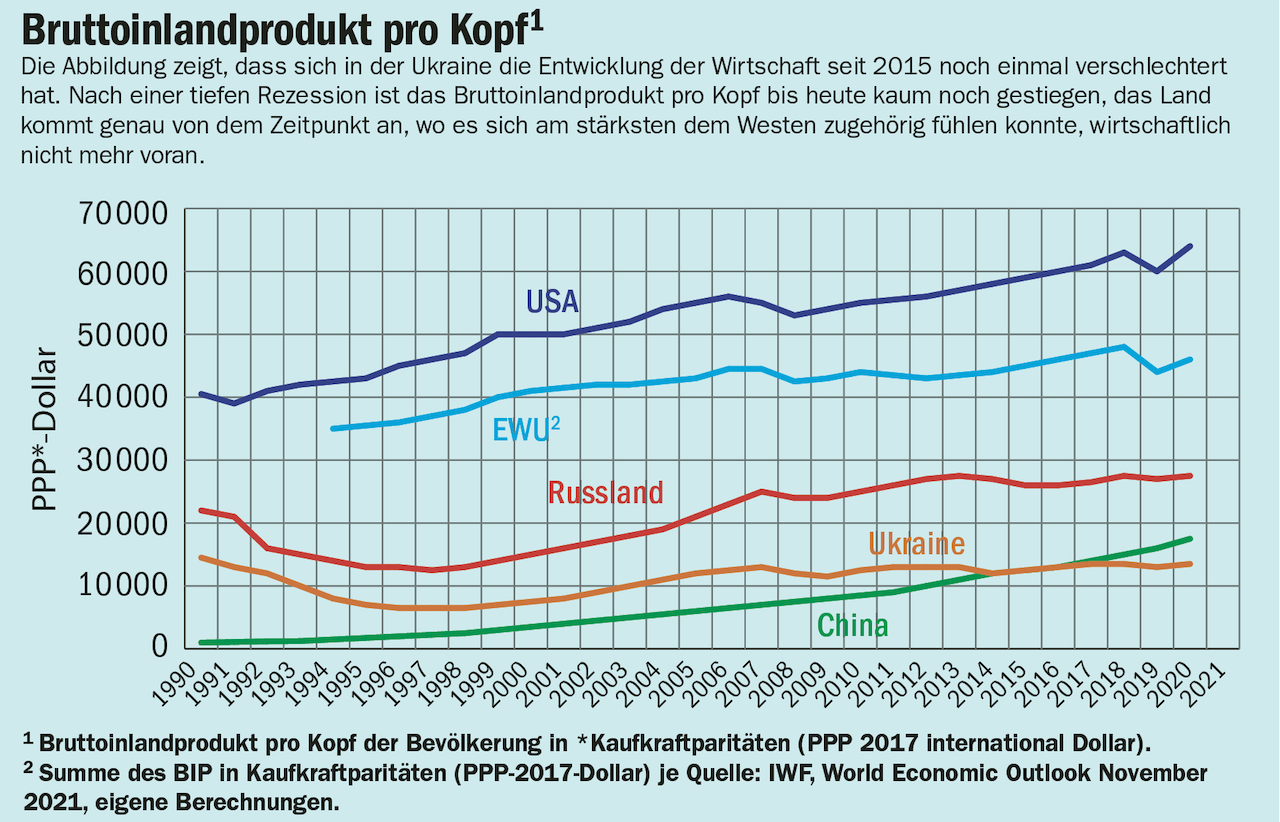

Noch viel schlechter ist es seither der Ukraine und Russland ergangen. Das russische Einkommen pro Kopf der Bevölkerung stagniert im Vergleich zu den USA auf einem niedrigen Niveau. Die Ukraine fällt bei diesem entscheidenden Massstab seit der Finanzkrise von 2008/2009 auf noch viel tieferem Niveau als Russland sogar deutlich zurück. Dagegen gelingt es China, sich gegenüber den USA (die hier einhundert gesetzt worden sind, siehe Grafik unten) stetig zu verbessern.

Das muss man sich deutlich vor Augen führen: Das Nachbarland Russlands, dessen Schicksal wir heute beklagen, wurde von den westlichen Beraterinnen und Beratern unter Führung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in eine ökonomische Lage gebracht, die für das Funktionieren einer jungen Demokratie und für die Lebensperspektiven der Menschen absolut fatal war und ist.

ANFANG VOM ENDE

Ich (Heiner Flassbeck) habe selbst in den 90er Jahren mit einigen Kollegen versucht, in einer der ehemaligen Sowjetrepubliken, in Kasachstan, zum Neuaufbau von ökonomischen Strukturen und rationaler ökonomischer Entscheidungsfindung beizutragen. Mehrere Male pro Jahr besuchten wir das Land und hatten die Gelegenheit, mit hochrangigen Politikerinnen und Politikern wirtschaftspolitische Grundfragen zu diskutieren und anschliessend der Regierung unsere eigenen Empfehlungen vorzulegen.

Doch wohin man auch kam, andere waren schon da. Weil alle ehemaligen Sowjetrepubliken eine schnelle Transformation in Richtung Marktwirtschaft anstrebten und damit einen Anschluss an das weltweite Finanzsystem, baten praktisch alle Regierungen unmittelbar den IWF und die Weltbank um Hilfe. Selbst da, wo die politische Führung den Eindruck hatte, man solle sich nicht einseitig auf die Washingtoner Institutionen verlassen, gab es nach kurzer Zeit Dollarbedarf, den nur der IWF decken konnte. Damit war der IWF überall und unmittelbar in der Lage, ein Monopol zur Beratung der Regierungen zu etablieren. Das gilt selbst für Russland in den 1990er Jahren.

Von den Washingtoner Institutionen wurde natürlich der sogenannte Washington Consensus gepredigt, nämlich der feste Glaube an die Seg-nungen der Marktwirtschaft, des freien Handels und freier Kapitalbewegungen. Gekrönt wurde das Ganze vom Monetarismus, also der heute selbst in der herrschenden Lehre weitgehend überwundenen Überzeugung, man müsse mit einer strikter Geldmengenbegrenzung durch eine unabhängige Notenbank das Aufflackern von Inflation behindern. Fiskalisch schrieb der Konsensus natürlich Frugalität vor, also den Versuch des Staates, mit möglichst geringen Steuersätzen und ohne Staatsverschuldung auszukommen. In Sachen Währungssystem, also bei der Frage, wie man den Wechselkurs der (zum Teil ja gerade geschaffenen) nationalen Währungen festlegen sollte, vertrat der IWF, was er heute noch vertritt, nämlich entweder absolut feste Kurse oder frei schwankende Kurse.

Man kann sich nicht vorstellen, mit welcher Naivität und mit welcher Brutalität zugleich der IWF und die Weltbank in diesen Ländern ihre «Theorien» durchsetzten. (…) Einen Höhepunkt erreichte die «Beratung» durch die Washingtoner Institutionen mit der für die deutschen Beraterinnen und Berater vollkommen überraschenden Entscheidung, in Kasachstan die Rentenversicherung auf Kapitaldeckung umzustellen. Vom IWF und von der Weltbank wurde das als alternativlos bezeichnet und als ein Weg, mit einem Schlag die sozialen und finanziellen Probleme des Landes zu lösen. Die Regierung setzte es tatsächlich gegen unseren Rat in kurzer Zeit um, und die einzigen, die davon profitierten, waren die neu geschaffenen «Investmentfonds», die das Geld der Bürger aufnahmen und an den Staat weiterleiteten. Der grösste dieser Fonds wurde von der Deutschen Bank betrieben.

Es war allerdings nicht nur Osteuropa, wo dieser Unfug umgesetzt wurde. Auch im Westen war das gang und gäbe, dieses total unsinnige Konzept zu verbreiten, obwohl man gerade bei der Weltbank aus den Erfahrungen in Lateinamerika (Chile war mit den Chicago-Boys unter der Pinochet-Diktatur der Vorreiter bei der Kapitaldeckung) hätte wissen müssen, welchen Schaden das anrichten kann.

… die sich als fatal für die Entwicklungschancen der Länder im Osten erwies.

HANDEL, WANDEL UND WÄHRUNG

Gekrönt wurde die «Beratung» der Transformationsländer jedoch bei der auch in anderen Weltregionen vollkommen ungelösten Währungsfrage. In der Transformationsphase von der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft war es für praktisch alle Länder die schwierigste Aufgabe, offene und andauernde Inflation zu verhindern, weil die in der Planwirtschaft unterdrückte Inflation offenbar wurde und in allen Ländern die Arbeitnehmer versuchten, das Aufholen gegenüber dem Westen durch rasche Lohnsteigerungen gegenüber Unternehmen zu erreichen, die überhaupt nicht wussten, was ihnen auf dem Weltmarkt blüht, wenn die Grenzen sich öffnen.

Weil für den IWF Löhne als «Marktpreise» ein vollständiges Tabu für die Wirtschaftspolitik waren und funktionierende Gewerkschaften mit einer gewissen Einsicht in gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge zumeist nicht existierten, kam es regelmässig zu einer massiven Inflationierung in den Jahren nach dem Fall der Grenzen – in der Ukraine war diese besonders ausgeprägt. Das einzige Mittel, das dem IWF dagegen einfiel, war natürlich geldpolitische Restriktion über hohe Zinsen und/oder die Festsetzung eines festen Wechselkurses gegenüber einer westlichen Währung (als Anker), womit über billige Importe die heimischen Produzenten diszipliniert werden sollten.

In der Ukraine wurde der Wechselkurs zum Dollar nach dem Ende der Hyperinflation zu Beginn des Transformationsprozesses fixiert und bis 2014 festgehalten. Danach wertete sich die Währung dramatisch ab, blieb aber offenbar Spielball westlicher Währungsspekulation, wie die starken Schwankungen des Wechselkurses andeuten. Auch Russland ging durch eine absolut chaotische Phase der Währungsanpassungen, die mit der sogenannten Russlandkrise endete und dem Land enorm schadete.1

Feste Wechselkurse als Anker waren fatal für die realen Produktionsmöglichkeiten in den entscheidenden Industrien der Transformationsländer. Fast alles, was heimisch war, verschwand, weil sich westliche Produzenten mit ihren völlig unterbewerteten Währungen durchsetzten. Damit war das Schicksal der wichtigsten Betriebe von Ostdeutschland bis Wladiwostok besiegelt – und zwar für immer. Wer einmal als Transformationsbetrieb seine wirtschaftliche Basis eingebüsst hat, kann sie auch bei günstigeren äusseren Bedingungen nur mit viel Glück wiederherstellen. Überleben konnte man im besten Fall als Produktionsstandort für westliche Firmen, als Rohstofflieferant oder als Produzent landwirtschaftlicher Produkte. Von einer eigenständigen industriellen Entwicklung der Länder und dem Aufbau gesunder marktwirtschaftlicher Strukturen konnte nicht mehr die Rede sein.

DIE BEHAUPTUNG DES WESTENS

Die Länder Osteuropas und weit darüber hinaus wurden Opfer westlicher Hybris (Überheblichkeit, Red.) und westlichen Geschäftssinns zugleich. Man behauptete leichter Hand, die Öffnung aller Märkte würde automatisch und sehr schnell neue Geschäftsfelder für die Transformationsländer schaffen, weil es ja das Prinzip der komparativen Vorteile gebe, das auch solchen Ländern weitgehende Teilhabe am internationalen Wirtschaftsgeschehen ermöglicht, die nicht sofort in der Lage sind, auf dem absoluten Niveau des Westens zu konkurrieren.

Das ist einfach falsch. Das Prinzip der komparativen Vorteile ist eine Schimäre, eine Fata Morgana, die immer hervorgeholt wird, wenn man wirklich nichts Substantielles zu sagen weiss.

Viel schlimmer noch ist die Konfusion und die Kaltschnäuzigkeit in der Währungsfrage. Gegen jede Vernunft hat man den Transformationsländern verkauft, sie könnten die Kapitalmärkte liberalisieren, ohne dass man bereit war, ihnen ein Währungssystem anzubieten, das sie vor Überbewertung und Spekulation hätte schützen können. Und dieser Vorwurf betrifft bei weitem nicht nur die USA, die vermutlich noch nie verstanden haben, wie wichtig ein funktionierendes Währungssystem für kleine offene Länder ist. Er betrifft vor allem Europa, wo man genau in dem Augenblick in den 1990er Jahren, wo man erkannt hatte, dass eine gemeinsame Währung von erheblichem Wert sein könnte, den Osteuropäern ein Währungschaos ohnegleichen zugemutet hat.

IWF und Weltbank setzten ihre ökonomischen «Theorien» ebenso naiv wie brutal durch.

MARKTWIRTSCHAFT VOR DEM SCHEITERN

Der derzeitige Konflikt zwischen Russland und Europa zeige, so der Vizechef der EU-Kommission Frans Timmermans, dass das Konzept «Wandel durch Handel» gescheitert sei. Das stimmt. Es ist aber nicht gescheitert, weil inzwischen ein besseres Prinzip angewendet worden oder gar der alte Systemkonflikt wieder ausgebrochen wäre, sondern weil der Handel, den der Westen einschliesslich der EU-Kommission allen Transformationsländern angeboten hat, eine Mogelpackung war.

Es gab ganz einfach zu wenig Wandel, weil der Handel der falsche war, d. h. den eigentlich erforderlichen und wünschenswerten Wandel behindert hat. Nach dem Fall des Eisernen Vorhanges sind in den Ländern des ehemaligen Ostblocks nicht die Verbesserungen eingetreten, die von den westlichen Beratern und «Partnern» lauthals versprochen worden waren. Das hat Frustration bei der Bevölkerung in diesen Ländern erzeugt und Politikerinnen und Politiker an die Macht gebracht, die das Modell vom Wandel durch Handel in Frage stellen und auf ihre nationalen Interessen pochen. Die EU-Kommission sollte das besser als andere wissen, hat sie doch täglich mit solchen Politikerinnen und Politikerin aus ihren eigenen Mitgliedländern zu tun.

Doch wie will Frans Timmermans seinen Satz verstanden wissen? Wenn er meint, man müsse die Tür des Austauschs mit Russland nun dauerhaft zuschlagen, weil der Austausch nicht den gewünschten Erfolg in Sachen Demokratie und Frieden gebracht habe, macht er einen grossen Fehler. Denn damit schlägt er die Tür zu einer wirklichen Partnerschaft zu, einer Partnerschaft auf Augenhöhe zwischen dem Westen und diesem grossen Land. Diese Partnerschaft ist der einzige Schlüssel zu einem dauerhaften Frieden. Oder wollen wir eine Mauer um Russland herum bauen, um dieses Land für die nächsten hundert Jahre von der westlichen Welt abzuschotten? Brächte das einen auf Dauer stabilen Frieden in Europa mit sich?

Der Westen hat mit dem Ende des Kalten Krieges 1989 wenig Vernünftiges anzufangen gewusst – er wollte und hat daran vor allem Geld verdient. Welchen kalten Krieg wollen wir jetzt führen? Einen zwischen Rohstoffproduzentinnen und ihren Kunden? Einen zwischen den Privilegierten, die schon immer privilegiert waren, und denen, die es nach den bisherigen Spielregeln nie sein werden? Diesen Krieg haben wir schon innerhalb unserer eigenen Länder. Wollen wir ihn auf der internationalen Ebene, wo die Privilegierten bisher immer gewonnen haben, nochmals verschärfen, statt endlich unseren eigenen jahrhundertealten Parolen über Gleichheit und Gleichberechtigung zu folgen?

Die Präsidentin der EU-Kommission ist mit ihrem Satz «We want them [die Ukraine, Anm. d. Verf.] in the European Union» vorgeprescht, ohne ein langfristig tragfähiges Konzept zu haben. Dass es an einem solchen fehlt, lässt sich zum einen an der Lage der bereits in die EU aufgenommenen Staaten Südosteuropas erkennen. Zum anderen würde die Aufnahme der Ukraine in die EU bedeuten, dass Russlands westliche Grenzen fast durchgehend mit EU-Ländern bestünden. Das erforderte erst recht einen Plan zum kooperativen Umgang mit diesem grossen Land, ganz gleich, wer dort an der Spitze des Staates steht. Anderenfalls befände sich Europa in einer permanenten Hab-Acht-Stellung oder Schlimmerem, aber sicher nicht in einem stabilen Frieden.

Dieser Artikel entstammt einer vierteiligen Serie zum Ukraine-Krieg, die Ökonom Heiner Flassbeck und Ökonomin Friederike Spiecker auf den beiden Websites relevante-oekonomik.com und fspiecker.de zwischen dem 3. und dem 14. März publiziert haben.

1 Präsident Jelzin hatte sich von den westlichen Beratern feste Wechselkurse einreden lassen und versuchte gleichzeitig, mit hohen Zinsen westliches Kapital anzuziehen. Die Folge war eine massive Spekulation mit kurzfristigen russischen Staatsanleihen, bei der die Deutsche Bank wieder ganz vorne dabei war.

Heiner Flassbeck ist ein deutscher Ökonom. Er war verschiedentlich als ökonomischer Berater tätig: ab 1998 zum Beispiel im Kabinett von Regierungschef Gerhard Schröder und später bei der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung Unctad. Seit seiner Pensionierung 2003 arbeitet er als Wirtschaftsforscher und Publizist.

Friederike Spiecker ist eine deutsche Ökonomin. Sie lernte in den 1990er Jahren in der Konjunkturabteilung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin das Handwerkszeug in theoretischer und empirischer Makroökonomie sowie Konjunkturprognose. Heute arbeitet sie als freie Wirtschaftspublizistin und berät unter anderem auch die Gewerkschaften.