Am 1. Juni wird das Bundesamt für Wohnungswesen den Referenzzinssatz erhöhen. Die Mieten werden weiter steigen. Doch die Immo-Lobby hat noch längst nicht genug. Und greift immer tiefer in die Heuchelei-Kiste, um den Mieterinnen und Mietern noch tiefer in die Tasche zu greifen.

BETONGOLD: Vermietende kassieren schon jetzt Milliarden zuviel – und wollen noch mehr. (Foto: Keystone)

Die Zürcher Kantonalbank schätzt, dass rund die Hälfte der Wohnungsmieten auf dem aktuellen Referenzzinssatz basieren. Das bedeutet: die Hälfte der Mieten wird steigen. Und zwar um mindestens 3 Prozent. Zusätzlich können die Vermieter 40 Prozent der seit der letzten Mietzinsanpassung aufgelaufenen Teuerung auf die Mieterinnen überwälzen. Das summiert sich in einem ersten Schritt auf bis zu 5 Prozent Mietaufschlag. Bis Ende Jahr könnten die Mieten aus bestehenden Verträgen gar um bis zu 8 Prozent steigen. Dazu kommen die gestiegenen Kosten für Wärme und Strom. Banken gehen von 40 bis 60 Prozent höheren Nebenkosten aus. Kurz und schlecht: die Wohnkosten steigen massiv.

MIETEN BEREITS JETZT ZU HOCH

Steigende Mieten und Nebenkosten schwächen die Kaufkraft der Lohnabhängigen heftig. Und sie betreffen die grosse Mehrheit. Denn die Schweiz ist ein Land der Mieterinnen und Mieter. Rund zwei Drittel der Bevölkerung wohnen zur Miete. Die Wohnkosten sind unterdessen einer der grössten Ausgabenposten in vielen Haushaltsbudgets, wenn nicht sogar der grösste. Haushalte mit niedrigem und mittlerem Einkommen geben jeden Monat zwischen 25 und 35 Prozent davon fürs Wohnen aus. Ab 40 Prozent spricht die Wissenschaft von Überbelastung.

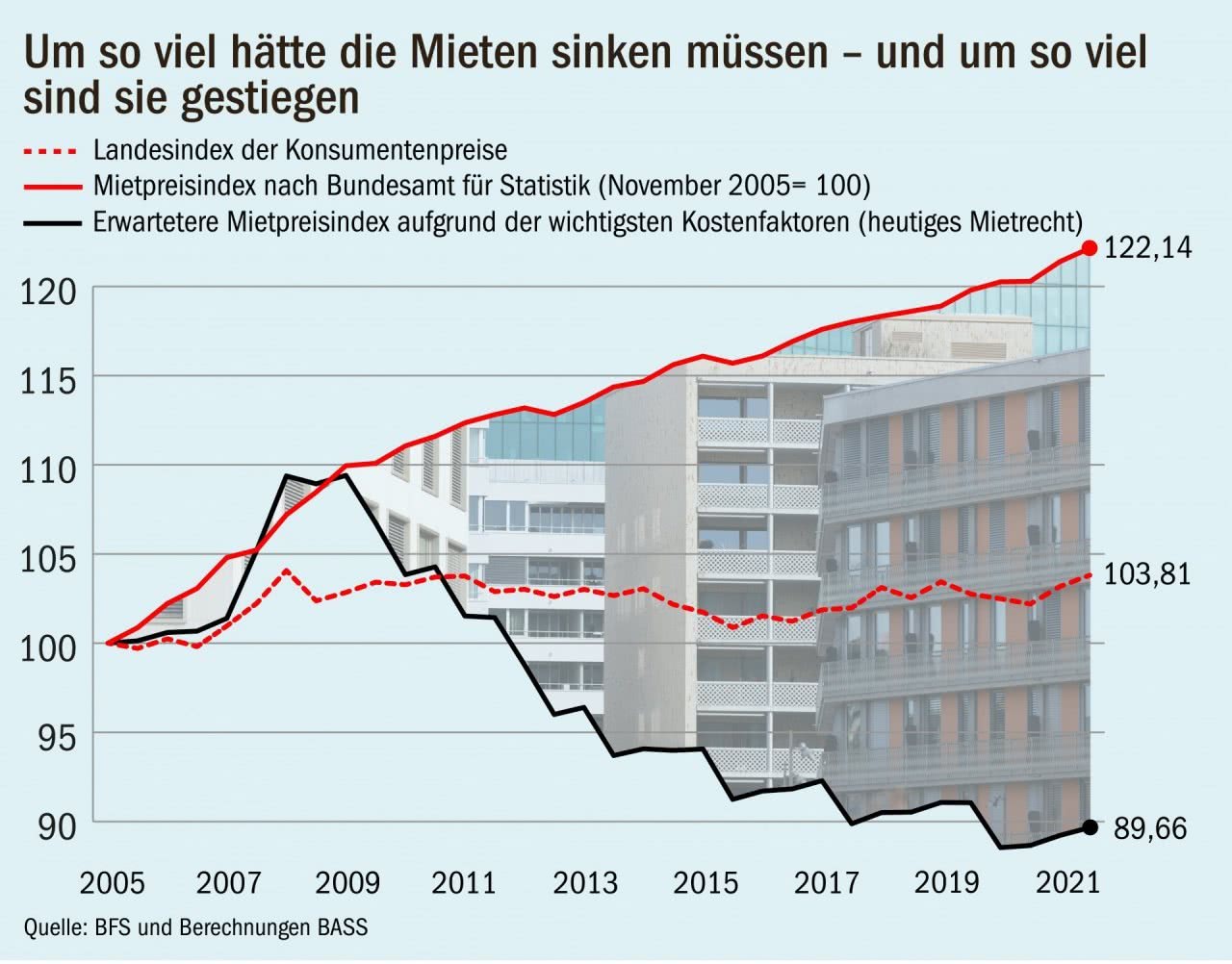

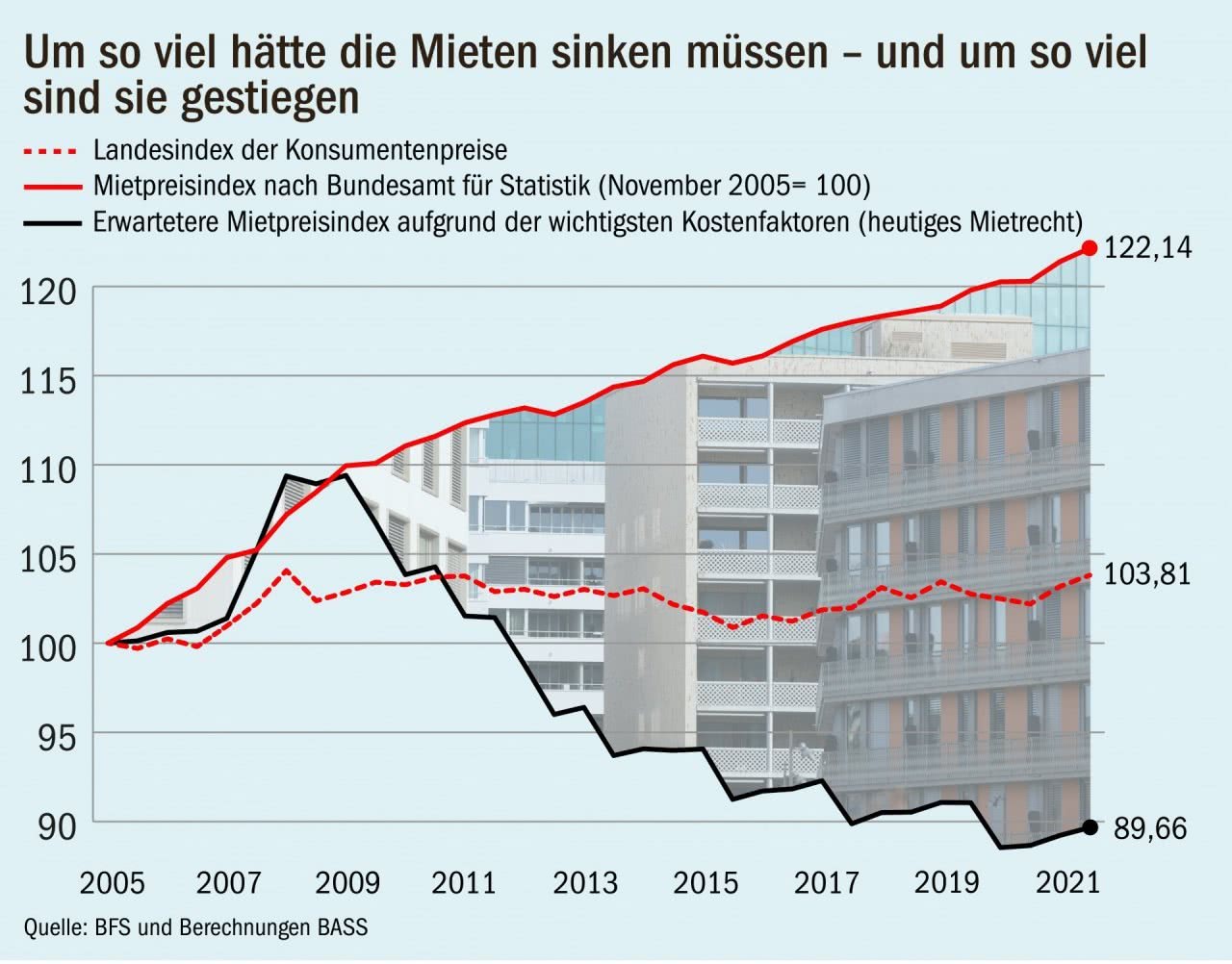

Besonders störend: bereits heute, also vor dem Zinsanstieg, kassierten die Immo-Haie jährlich Milliarden zu viel. Dabei wäre die Sache klar geregelt, zumindest auf dem Papier. Aktuell dürfte die Maximalrendite der Hausbesitzerinnen und -besitzer 3,25 Prozent betragen. In den vergangenen Jahren mit Tiefstzinsen hätten die Mieten eigentlich von Gesetzes wegen sinken müssen. Doch das Gegenteil war der Fall. Wie eine Studie des Büros für arbeits- und sozialpolitische Studien (BASS) zeigt, haben allein im Jahr 2021 Vermieterinnen 10 Milliarden zu viel Miete kassiert – pro Monat und vermietete Wohnung durchschnittlich 370 Franken, pro Jahr 4440 Franken! Zwischen 2006 und 2021 kassierten Vermieter insgesamt 78 Milliarden Franken zu viel.

MILLIARDEN ZU VIEL MIETE: In den vergangenen Jahren mit Tiefstzinsen hätten die Mieten eigentlich von Gesetzes wegen sinken müssen. Doch das Gegenteil war der Fall. Sie stiegen – und zwar auch wesentlich stärker als die Konsumentenpreise.

DER 10-MILLIARDEN-KAUFKRAFT-KLAU

Statt der vom Gesetz vorgesehenen Maximalrendite von 3,25 Prozent lag die durchschnittliche Rendite bei 6,2 Prozent. Renditen von 6 oder 7 Prozent sind also an der Tagesordnung. Grosse Immobiliengesellschaften ziehen aus ihren Liegenschaften gar Profite im zweistelligen Prozentbereich.

Würde das geltende Recht durchgesetzt, würde die Kaufkraft der Mieterinnen und Mieter pro Jahr um mindestens 10 Milliarden Franken gestärkt. Jetzt landen diese Milliarden mehrheitlich in den Taschen der Immobilienkonzerne und ihrem Aktionariat.

MARKTMIETE

Obwohl das Gesetz dies explizit nicht vorsieht, setzen die Immobilien-Konzerne zunehmend die Marktmiete durch. Das gelingt ihnen dank Schlupflöchern wie «Ortsüblichkeit» und dem Erschweren von Mietzinsanfechtungen bei Mieterinnenwechseln. Also dank Schlupflöchern, die von der rechten Parlamentsmehrheit ins Gesetz gebastelt wurden. Doch das reicht den Gross-Vermietern noch nicht. Denn obwohl der Mieterschutz in der Schweiz relativ schwach ist, steigen die Mieten «im Bestand» weniger als jene von Wohnungen, die «im Angebot» sind. Der «Miet-Gap» vergrössert sich besonders in Gebieten, in denen eine hohe Nachfrage einem beschränkten Angebot gegenübersteht. Das benachteiligt Menschen, die neu in eine Region ziehen, und Haushalte, die eine neue Wohnung suchen müssen, zum Beispiel, weil ihnen gekündigt wurde, weil die Familie gewachsen ist – oder auch geschrumpft.

Allein im Jahr 2021 haben Vermieterinnen 10 Milliarden zu viel Miete verlangt.

«ALTE» IM VISIER

Letzteres ist etwa der Fall bei Familien, in denen die Kinder ausgezogen sind, oder bei Verwitweten. Hier ist es meistens günstiger, in einer eigentlich zu grossen Wohnung zu bleiben, weil eine kleinere teurer wäre. Neben allen anderen Rezepten aus der Mottenkiste haben die Immo-Lobbyisten und ihre parlamentarischen Vertreterinnen und Vertreter jetzt genau diese Gruppe als Verursachende der Wohnungsknappheit in den Städten und Agglomerationen entdeckt. Aber selbstverständlich denken sie auch hier – wie beim Schleifen des Lärmschutzes und allen anderen ihrer «Lösungsvorschläge» – nur an den eigenen Profit. «Abbau der Regulierungen, Angleichung von Bestandesmiete und Angebotsmiete» heisst ihre Losung. Konkret meinen sie natürlich die Erhöhung der Bestandesmieten, das heisst Anpassung an die Angebotsmieten (siehe auch Artikel unten).

PLUS 50 PROZENT

Was das konkret bedeutet, zeigt eine kleine Rechnung. In vielen Gebieten liegt der «Miet-Gap» bei 50 Prozent und mehr. Rechnen wir mit realistischen 50 Prozent und einer aktuellen durchschnittlichen Bestandesmiete von 1600 Franken für eine 4-Zimmer-Wohnung mit 100 Quadratmetern. Hier steigt der Nettomietzins bei Anpassung an die Angebotsmiete auf 2400 Franken. Höchstens ein Drittel des Einkommens sollte nach einer goldenen Regel für das Wohnen ausgegeben werden. Das bedeutet: die gleiche Wohnung ist in der Bestandesmiete und bei Nebenkosten von 15 Prozent für einen Haushalt mit einem Monatseinkommen von rund 5500 Franken «tragbar», bei einer Angebotsmiete müssten es schon rund 8000 Franken sein. Zum Vergleich: Der Schweizer Medianlohn (die Hälfte verdient mehr, die andere weniger) lag 2020 bei 6665 Franken.

RUNDER TISCH

Die Schweiz hat ein Wohnungsproblem. Und die Wohnkosten belasten Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen überproportional. Das können auch die härtesten Marktradikalen nicht mehr leugnen. Aber sie wollen das Malaise, das sie selber angerichtet haben, jetzt ausnutzen, sich noch mehr zu bereichern. Chuzpe haben sie ja schon, die Immo-Haie. Und es wird interessant sein zu sehen, was aus dem runden Tisch resultiert, zu dem Wirtschaftsminister Guy Parmelin geladen hat. Die Liste der Eingeladenen neben den Kantonen und Gemeinden lässt nichts Gutes ahnen: Ausser dem Mieterinnen- und Mieterverband und dem nationalen Verband der Wohnbaugenossenschaften ist wohl niemand der Eingeladenen an günstigeren Mieten interessiert – entweder aus Gründen des eigenen Profits oder einfach, weil der Glaube an den Markt unerschütterlich ist. Erwiesenes Versagen hin oder her.

Ursina KubliDie ZKB-Frau und die «zu tiefen» Mieten

Den Mieterinnenschutz noch weiter schwächen, um die Profite der Immo-Haie noch weiter zu steigern – darauf arbeitet die Immo-Lobby seit Jahrzehnten hin (siehe Artikel oben). Doch nicht nur sie, wie das Beispiel einer ZKB-Bankerin zeigt.

Besonders für Zürcherinnen und Zürcher irritierend: Am klarsten für eine weitere Mietpreisexplosion setzte sich Ursina Kubli in einem NZZ-Interview ein. Sie sagte unter anderem: «Mir scheint, es ist ein Instinkt, die schützende Hand auf den Wohnungsmarkt zu legen. (…) Je mehr Regulierung, desto grösser der Unterschied zwischen Bestandes- und Marktmieten. (…) Wenn man Anreize zum Bauen setzt, werden wir weniger Preisunterschiede zwischen Markt und Bestand sehen.»

BONI-EXZESSE

Kubli ist Chefin «Analytics Immobilien» bei der Zürcher Kantonalbank (ZKB). Die ZKB ist die viertgrösste Bank des Landes (solange es die CS zumindest formal noch gibt). Und sie gehört dem Zürcher Volk. Das ist eigentlich eine gute Sache. Allerdings scheinen die Interessen der Mehrheit der Zürcherinnen und Zürcher nicht nur Kubli relativ egal zu sein. Denn die ZKB bezahlt auch überaus satte Boni. Während der Gewinn in den vergangenen neun Jahren um knapp 60 Prozent gestiegen ist, haben sich die Boni rund verdreifacht. Fürs vergangene Jahr in absoluten Zahlen: Die Boni stiegen um 54 Millionen auf gesamthaft 349 Millionen Franken.

Alle Versuche der Linken, den Boni-Wahnsinn wenigstens zu bremsen, scheiterten im Zürcher Kantonsrat immer wieder an der rechten Mehrheit aus SVP, FDP, GLP und Mitte. Zuletzt Mitte April, als es darum ging, den Lohn des ZKB-CEO auf die Höhe jenes des SNB-Chefs (1,35 Millionen) zu stutzen. Im Geschäftsjahr 2022 kassierte der abtretende CEO Martin Scholl für 8 Monate mit 2,7 Millionen Franken das Doppelte. (cs)