Unerträgliche Prämienlast für viele Familien

Vielen Leuten mit einem normalen Lohn graut es, wenn der Briefträger die Krankenkassenrechnung bringt. Ganz einfach, weil sie langsam nicht mehr wissen, wie sie die Rechnung bezahlen sollen.

Kategorie

Vielen Leuten mit einem normalen Lohn graut es, wenn der Briefträger die Krankenkassenrechnung bringt. Ganz einfach, weil sie langsam nicht mehr wissen, wie sie die Rechnung bezahlen sollen.

Die hohen Krankenkassenprämien belasten unsere Haushaltsbudgets extrem, das wissen vor allem jene, die eine Familie mit Kindern durchbringen müssen. Bei einem mittleren Einkommen müssen Familien in den meisten Kantonen sogar mehr für die Krankenkasse aufwenden als für alle Bundes-, Kantons- und Gemeindesteuern zusammen.

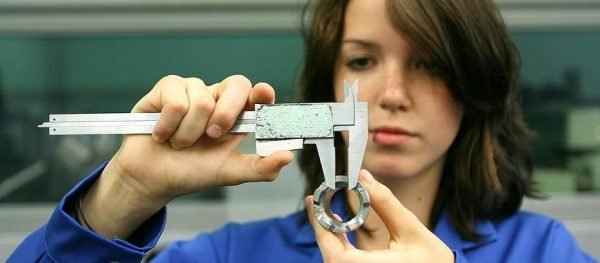

Vollzeitbeschäftigte in der Schweiz arbeiten heute im Durchschnitt 41,7 Stunden pro Woche (ohne Überstunden und Kurzarbeit). Die Gewerkschaften haben die grossen Arbeitszeitsenkungen in der Hochkonjunktur nach dem Zweiten Weltkrieg ausgehandelt. Ein wichtiger Schritt war damals in vielen Branchen die Einführung der 5-Tage-Woche.

Die AHV hat in den letzten zwanzig Jahren kein zusätzliches Geld gebraucht. Aller Schwarzmalerei zum Trotz reichte das 1999 eingeführte zusätzliche Mehrwertsteuerprozent bis heute.

Während die Schweiz punkto Erwerbslosigkeit mit 4,7 Prozent immer noch relativ gut abschneidet, sieht es bei der Unterbeschäftigung ganz anders aus. Als unterbeschäftigt gelten jene Personen, die in einem Teilzeitpensum sind, aber eigentlich mehr arbeiten möchten. Dies sind zu einem grossen Teil Frauen.

Nun ist es amtlich: Dank der Einführung der flankierenden Massnahmen (FlaM) und der Personenfreizügigkeit gibt es heute weniger Lohndumping. Das zeigt eine Auswertung der offiziellen Schweizer Lohnstatistiken.

Seit 1990 ist der CO2-Ausstoss innerhalb der Schweizer Grenzen gesunken. Trotzdem können wir nicht zufrieden sein. Denn wir konsumieren massiv CO2 ausserhalb der Landesgrenzen.

Die Löhne sind in den letzten zwei Jahren kaum mehr gestiegen. Zwar konnten die Gewerkschaften in den Gesamtarbeitsverträgen noch geringe Lohnerhöhungen aushandeln, im Durchschnitt aller Wirtschaftszweige erhöhten sich die Löhne 2017 und 2018 aber nur um knapp ein Prozent.

Die Zeiten sind vorbei, in denen sich die Schweiz mit ihrer tiefen Arbeitslosigkeit brüsten konnte. Die hiesige Erwerbslosenquote erreichte 2018 im Jahresdurchschnitt 4,9 Prozent. Im europäischen Vergleich ist die Schweiz damit ins Mittelfeld abgerutscht.

Die Fiskalquote misst alle Steuern und Abgaben im Verhältnis zum Bruttoinlandprodukt oder dem Volkseinkommen. Dabei sind auch die Sozialabgaben an AHV, ALV usw. Dies ist ein Mass für die Grösse des staatlichen Sektors, da die Einnahmen des Staates und der Sozialversicherungen auch ungefähr den gesamten Ausgaben entsprechen sollten.

Für die öffentliche Hand war es kaum je günstiger, Geld aufzunehmen, als heute. Das zeigt ein Blick auf die Zinsentwicklung von Schweizer Staatsanleihen. Bund, Kantone und grössere Städte leihen sich in der Regel Geld, indem sie Anleihen an Anleger wie Pensionskassen, Banken oder Privatpersonen verkaufen.

Die Erwerbslosenstatistik misst die Arbeitslosigkeit in der Schweiz gemäss einem international vergleichbaren Standard. Dabei schneidet die Schweiz nicht so gut ab, wie viele meinen. Frauen sind auf dem Arbeitsmarkt zusätzlich benachteiligt.